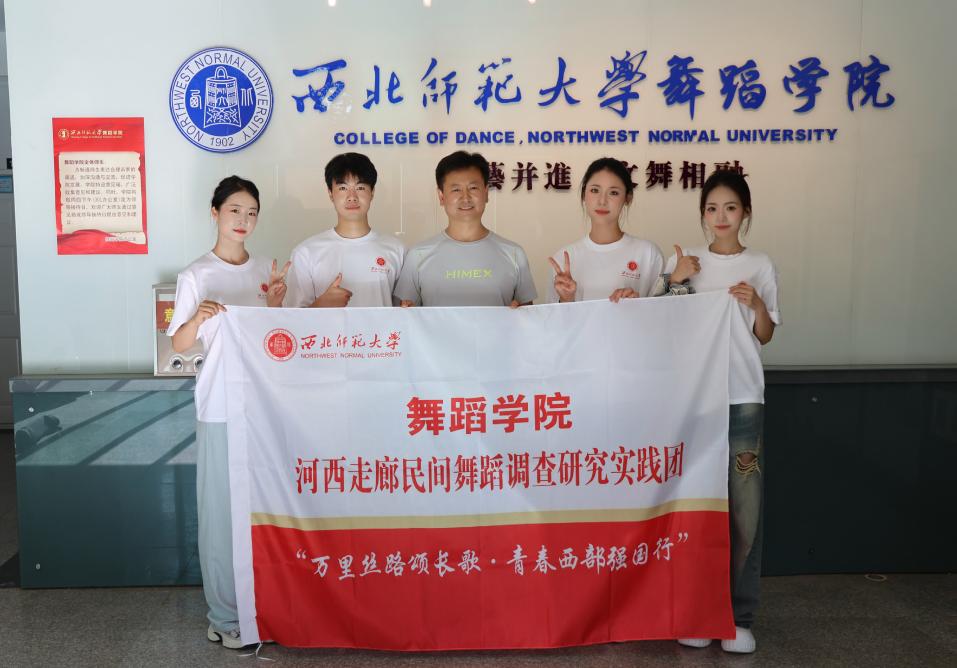

7月12日清晨,舞蹈学院“河西走廊民间舞蹈调查研究实践团”由带队教师吴军一行5人抵达甘肃省敦煌市,开启了“万里丝路颂长歌 青春西部强国行”丝绸之路世界遗产的探索之旅。实践团的足迹先后踏访玉门关遗址、悬泉置遗址和锁阳城遗址——这三处共同构成了 “丝绸之路:长安—天山廊道的路网” 世界文化遗产的核心节点。在河西走廊的烈日下,实践团成员们用脚步丈量历史,以专业视角解读中华文明在丝路上的交流与融合。

玉门雄关:触摸丝路咽喉的千年脉搏

首先到达距离敦煌市西北90公里处的玉门关遗址。这座汉代河西走廊最重要的关隘矗立在戈壁之中,夯土城垣虽经千年风沙,依然雄姿犹存。玉门关遗址是汉王朝为抵御匈奴、保障丝绸之路畅通而设立的重要军事关隘和边地管理机构。现存的小方盘城是其标志性建筑,这座坚固的城垣,曾守护着丝绸之路的北路,见证了无数商队、使节和戍边将士的身影。实践团成员在关城遗址观察时发现,玉门关遗址的建筑布局充分体现了军事防御智慧。狭窄的瓮城通道、精心设计的瞭望位,每一处细节都诉说着这座“丝路咽喉”的战略地位。

通过了解,汉长城纵贯河西走廊,玉门关遗址的当谷燧段保存较为完整。它以芦苇、砂砾逐层叠筑,在大漠中抗御风沙。玉门关遗址区的18段长城与20座烽燧,构成严密防御体系,既守护过土地安宁,也见证了战火与繁荣的更迭。实践团成员们站在残垣下,能直观读懂古代军事防御的智慧,领悟丝绸之路的文明分量,感受文化交融的悠远脉络。那些沉淀在遗址中的历史文化,如无形的火种,点燃着学生对过往的好奇,更悄然厚植着他们的民族自豪感与文化自信心。

悬泉置:探秘丝路上的“国际驿站”

13日上午,实践团队走进悬泉置遗址。这座中国唯一经系统考古发掘的汉代驿站,通过沉浸式影像和详实的出土简牍(特别是《康居王使者册》),鲜活地展现了其作为东西方人员往来、信息传递、物资补给“国际枢纽”的盛况。

在研学教室内,实践团成员们了解到,简牍是我国古代在纸张普及前用以记录文字的主要载体,由竹简和木牍构成,诞生于战国时期,直至魏晋才被纸张全面取代,沿用时长超千年。简牍的内容如星河般包罗万象,是叩问古代社会的一扇窗。实践团成员们还了解到悬泉置遗址简牍中关于击鼓记载主要见于《鼓令册》,当时主要用于接待宾客。根据来访者身份不同,击鼓次数、接待规格和用品均有差异,有25下、15下、8下等。

最后在讲解员的启发下,实践团成员手持复制的汉简文书,尝试模拟古代驿使传递文书或商旅、使者交流时的姿态与动作。以身体语言“活化”简牍上的文字,直观地理解简牍所承载的丰富生活场景和丝路乐舞文化交融的生动气息。这一刻,“简牍”不再是冰冷的文物,而是沟通古今、激发灵感的媒介。

锁阳古城:见证绿洲文明的智慧结晶

下午,实践团队抵达瓜州县境内的锁阳城遗址。这座中国保存最完好的汉唐古城至今保留着完整的军事防御体系和农业灌溉体系,2014年与悬泉置同期列入世界遗产名录。登上20米高的城墙遗址,古城格局尽收眼底。实践团成员观察到古城址、塔尔寺遗址、古渠道、墓葬区有机组合,共同构成了绿洲城市的完整生态。这种布局体现了古人因地制宜的规划智慧。站在高大的城墙遗址上,实践团成员们惊叹于古人的工程智慧。在塔尔寺遗址前,玄奘大师讲经的历史传说引发了大家对文化交流的思考。

最后实践团员们受遗址整体恢弘格局和盛唐气象的感染,在确保安全和不破坏遗址的前提下,于开阔地即兴舒展身体,以肢体语言,尝试呼应想象中的盛唐乐舞的雍容气度,体悟那份沉淀在古城中的开放与自信。

穿越玉门关的雄风、悬泉置的繁忙、锁阳城的智慧,这场以世界遗产为课堂的社会实践圆满落幕。实践团本次不仅仅是一次简单的研学,更有对丝路精神内核——坚守、开放、智慧、交融的深刻体认。实践团成员多维度、沉浸式地触摸历史脉搏,激活了文化遗产的当代生命力。他们用脚步丈量,用视频记录,更用心去感悟、用身体去表达,在千年遗址前进行了一场别开生面的“古今对话”。